«Промышленная география Петербурга»: Книга Вадима Покшишевского о том, почему Петербург застроен именно таким образом

22-го июля книжный магазин «Подписные издания» вместе с научным редактором книги Кириллом Страховым провели презентацию «Промышленной географии Петербурга», на которой вместе с гостями магазина и интересующимися экономической географией и историей нашего города поговорили о методе автора, о том, что меняло структуру Петербурга и как случайности помогли создать хорошо развитый город.

Вадим Вячеславович Покшишевский является крупнейшим советским географом, одним из основоположников географии населения, сферы услуг в территориальном измерении. Профессор, доктор географических наук, в советское время был награждён Большой золотой медалью Географического общества СССР.

В 1928 году он переезжает из Москвы в Ленинград для поступления в аспирантуру Института экономики РАНИОН, но заканчивает учёбу всё же в Москве. В 1931 году повинуясь зову сердца, Покшишевский снова оказывается в Северной столице. Это связано с тем, что помимо большого интереса к городу у Вадима Вячеславовича в Ленинграде жили родные, например, двоюродный брат Сергей Николаевич, известный архитектор той эпохи.

Уже в юном возрасте автора книги начинают интересовать города с географической и краеведческой сторон. В 1940-ом году Вадим Покшишевский начинает заниматься районной планировкой Ленинграда, эти исследования позже лягут в основу книги «Промышленная география Петербурга».

В первых статьях на эту тему Покшишевский говорит о том, что Ленинград имеет право на собственную географию, можно сказать, отдельную «биографию». Для своего времени такая идея была совершенно инновационной, так как другие исследователи понимали, что география это наука о континентах, морях, о чём-то монументальном и фундаментальном, и не может быть географии внутри города. В 20-е годы прошлого столетия краеведение базировалось на изучении локальной идентичности города, рассматривало отличия населения, культур и традиций разных городов. Позже появляется так называемое городское краеведение, которое этот подход к изучению городов переводит в градоведческую плоскость. Так, теперь городское краеведение начинает изучать внутренне культурные различия внутри одного города.

В 30-е годы подобные идеи и мысли пресекаются цензурой, так как не могло существовать районной, областной или иной идентичности, только единая идентичность советского человека. Только в 90-е года краеведение возвращается как наука. В это же время в журнале «Архитектура СССР» в соавторстве со своим братом Сергеем Николаевичем Вадим Покшишевский пишет статью, в которой рассматривает эстетические задачи планировки городов. Архитектор и географ рассуждают, какими должны быть современные города и приходят к выводу, что они должны быть не только технологичными, функциональными, но и гармоничными, панорамными.

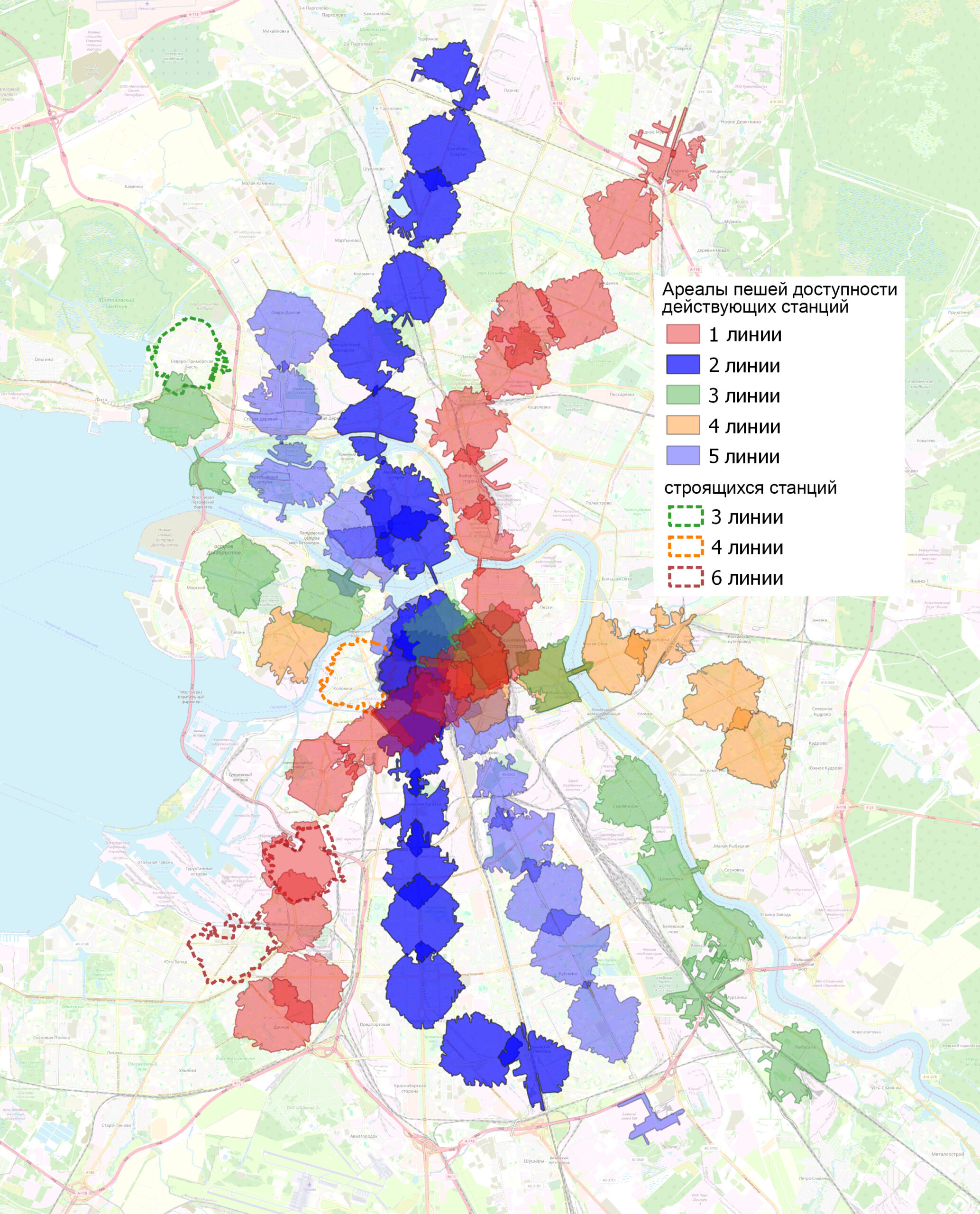

В 1941-ом году Покшишевский пишет работу об углублённом монографическом изучении больших городов. В нём он пытается понять, как развивалась структура города Ленинграда. Для этого Вадиму Владиславовичу необходим был некий «маркер», какая-то точка, об которую можно было бы зацепиться и посмотреть динамику развития города под воздействием естественных внешних условий. Этим «маркером» становится промышленность, существовавшая в Петербурге с самого основания города. Для того, чтобы проследить за развитием территориальной структуры города, достаточно реконструировать территориальную динамику промышленности и посмотреть, как промышленные предприятия двигаются по карте города, как увеличивается их число, как они объединяются и разделяются, и как вслед за ними двигаются дороги, транспортная инфраструктура, логистическая инфраструктура, жильё и другие компоненты города. Покшишевский изучил промышленное развитие города, начиная с петровской эпохи и вплоть до 40-х годов XX века. Исследование получилось полностью инновационным и современным. Оно и становится темой диссертации автора, которую Вадим Вячеславович защищает в 1941 году. После защиты монография так и не была опубликована.

Основной причиной не публикации текста стала засекречивание данных о размещении промышленности вследствие Великой Отечественной войны, а позже впоследствии Холодной войны. Рукопись диссертации сохраняется только у Константинова, одного из рецензентов диссертации Покшишевского. После смерти Константинова его жена передала рукопись в Государственный архивный фонд. На её основании и удалось напечатать книгу, которую получилось издать только через 84 года после её написания к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Книга представляет собой комплексное исследование, в котором автор объясняет закономерности развития петербургской географии. Вадим Покшишевский, выискивая в статистических сборниках, литературе, документах информацию о предприятиях в то или иное время, выяснял их точный адрес, наносил на карту точку, а после создавал карточку в объёмной картотеке. Автор собрал огромную базу данных, в которой на каждое предприятие, существовавшее в Петербурге самого разного размера, в разное время, была заведена карточка и были зафиксированы все данные о его местоположении, числе работников, количестве выпущенной продукции и заработанных денег.

«Промышленная география Петербурга» даст ответ читателю, почему быстрее всего в Петербурге осваивалась береговая линия, Московская дорога – главная артерия города, центр Северной столицы сначала оказался в её заречной части. В своём труде Покшишевский обращает большое внимание на фактор случайности. Например, любой заинтересовавшийся сможет узнать историю перемещения Академической типографии на Васильевский остров, и как Литейный мост помог оказаться заводу «Арсенал» на первой линии речных коммуникаций, вокруг которой будет развиваться огромный промышленный кластер города.

Елизавета Сиволапова,

журнал учёта вечных ценностей

«Адреса Петербурга»