«Малоизвестный источник изучения повседневности: журнал «Городское дело»» — тема научного доклада директора библиотеки Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, кандидата педагогических наук Лидии Игоревны Новиковой.

Доклад прочитан на конференции «“Вызов” в повседневной жизни населения России: история и современность», которая состоялась в Ленинградском государственном областном университете им. А.С. Пушкина. С любезного разрешения автора публикуем видеозапись доклада на сайте Фонда.

Автор: admin

От спасителя царя до автора школьной реформы

Накануне в городе чествовали новых почетных граждан – 46-го и 47-го по счету. Но это если считать с 1993 года. «Петербургский дневник» вспомнил истории тех, кого награждали до революции

На мемориальной доске, которую недавно повесили в школе Карла Мая, выгравировано, что здесь в 1916-1920 годах учился первый почетный гражданин Петербурга выдающийся ученый-филолог академик Дмитрий Лихачев. Ошибку в надписи нашел политолог Юрий Светов: Лихачев не был первым. И это Светов может с уверенностью констатировать как автор официальных книг «Почетные граждане Санкт-Петербурга».

За жизнь царя

Первым был шапочных дел мастер Осип Комиссаров. Почетного гражданства Петербурга он удостоился за то, что толкнул революционера-террориста Дмитрия Каракозова. В руках у Каракозова был пистолет, а целился он в императора Александра Второго. Пуля не попала в царя. В кармане при аресте у Каракозова нашли записку. В ней «друзьям-рабочим» революционер объяснял, что «уничтожить царя-злодея» он решился, чтобы не погиб «его любимый народ».

«Удастся мне мой замысел – я умру с мыслью, что смертью своею принес пользу дорогому моему другу – русскому мужику. А не удастся, так все же я верую, что найдутся люди, которые пойдут по моему пути», – считал он.

Как минимум одному «русскому мужику» попытка Каракозова пользу принесла. Уже вечером после покушения Комиссарова пригласили в Зимний дворец. Александр Второй повесил ему на грудь Владимирский крест IV степени и возвел в потомственные дворяне. А на следующий день, 5 апреля 1866 года, петербургская городская дума присвоила «охранителю жизни царя» звание почетного гражданина. Позже Николай Некрасов написал о нем стихотворение. У ограды Летнего сада, где он отвел руку революционера, построили часовню…

Второго почетного гражданина городская дума выбрала Петербургу тоже из-за спасения императора. Им стал представитель президента США, Густав Фокс Ваза, который привез в Петербург поздравительную резолюцию, принятую Конгрессом по случаю «избавления от опасности». В Петербурге он нашел время не только на экскурсии по достопримечательностям и заводам, но и на встречу с Комиссаровым. А перед отплытием за океан Ваза посмотрел на казнь Каракозова на Васильевском острове.

«Он уехал и никогда не был больше в нашем городе. Даже документы о присвоении звания ему посылали вдогонку», – рассказал Светов.

Просто почет

«Первые два решения наложили отпечаток на будущие присвоения звания почетного гражданина Петербурга, – считает Светов. – Его стали давать в том числе не за реальные заслуги перед городом, а за политические шаги».

Третьим почетным гражданином города стал герой Русско-турецкой войны, руководитель обороны Шипки, генерал-адъютант Федор Радецкий. Чествовали его, по словам Светова, во всех городах, через которые он возвращался с войны. В Петербурге ему, кроме почетного гражданства, городская дума даровала еще и шпагу.

Звание почетного гражданина Петербурга в отличие от звания почетного гражданина Российской Империи, отменяющего телесные наказания для обладателя такового, преференций не давало, только диплом да портрет на стене городской думы.

«Это просто была попытка отмечать заслуги человека, живущего в конкретном городе», – объяснил Светов.

С общеимперским петербургское почетное гражданство роднила подпись на решении о присвоении. Ее ставил не градоначальник, а сам император. За путешествие в Тибет и Китай звание присудили географу Николаю Пржевальскому, а с формулировками «за достижения в городе» – городскому голове Николаю Погребову, графу Михаилу Лорис-Меликову, основателю и попечителю института экспериментальной медицины принцу Александру Ольденбургскому.

Стертое имя

Последним награжденным почетным гражданином города до революции стал историк, издатель журнала «Вестник Европы», гласный городской думы Михаил Стасюлевич. И звание ему дали заслуженно. Светов отметил вклад Стасюлевича в появление водопровода в городе, а президент Фонда развития городского самоуправления «1870» Кирилл Страхов – заслуги в образовании.

«До Стасюлевича все городские школы, они назывались тогда училищами, существовали в отдельных квартирах, – напомнил Страхов. – Считалось, что нельзя объединять детей в больших зданиях. Все должны учиться в маленьких коллективах под руководством одного учителя. Стасюлевич доказывал, что нужно строить школьные здания. Это была его магистральная идея».

Еще благодаря Стасюлевичу в Петербурге появились детские сады, тогда они назывались детские очаги, и детские лагеря, тогда санаторные колонии. Но все это, как говорит Страхов, два года назад не стало доводом для Совета по мемориальным доскам при правительстве города, чтобы увековечить память о просветителе на доме, в котором он жил, по адресу: Галерная, 20.

«Решение неслучайное, – считает Страхов. – Советская власть успешно стерла имя Стасюлевича из истории города. Члены Совета по мемориальными доскам мне достаточно откровенно сказали, что они знают, кто он такой».

Поводом для забвения в Петрограде и Ленинграде лоббиста современной школьной системы в Петербурге стало отношение Владимира Ленина, по оценке Страхова. Вождь пролетариата считал контрреволюционным и ругал в письмах к Максиму Горькому журнал «Вестник Европы», который издавал Стасюлевич.

Обжаловать вердикт Совета по мемориальными доскам два года спустя Страхов намерен в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами»: в архивах заседаний городской думы он нашел решение увековечить память о Стасюлевиче мемориальной доской, а в «Вестнике Европы» – заметку, что мраморную доску тогда повесили. Запрос в музей городской скульптуры, где может храниться пропавшая мемориальная табличка, Страхов уже написал.

«Когда Стасюлевич умер, в журнале «Вестник Европы» была написана пророческая фраза, что это такая крупная фигура, что не скоро отыщется в Петербурге человек, который сможет получить следующим звание почетного гражданина. Так и произошло. Только в 1993 году следующим стал академик Лихачев», – констатировал Страхов.

Алексей Мавлиев,

«Петербургский дневник»

Фото: Дмитрий Фуфаев/«Петербургский дневник»

«Итоги дня»: городу нужна децентрализация власти

Проблемы децентрализации городского управления — одна из главных тем программы «Итоги дня» (телеканал 78), в которой приняли участие президент Фонда 1870 Кирилл Страхов и председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Фёдоров.

Участники программы обсуждают, как сверхцентрализация полномочий и бюджетных средств препятствует качественному благоустройству городских садов и реставрации исторических зданий, и как привлечь горожан к справедливому распределению городского бюджета.

Вирус службе не помеха. 1 апреля стартует весенний призыв

Коронавирус не отменил, не смягчил и даже ни на минуту не сдвинул весенний призыв в армию. Ранее некоторые наивные призывники пытались «откосить», ссылаясь на самоизоляцию — но не тут-то было. Болезнь — ваша личная проблема, а служба — дело государственной важности.

Уже появились первые отчеты о еще не начатой призывной кампании (она открывается 1 апреля и продлится до 15 июля). Призывные комиссии Петербурга обследовали 19 тысяч молодых людей, из них 6,8 тысяч было признано годными к военной службе, а всего за весенний призыв планируется отправить в части около 3 тысяч петербуржцев.

КОМАНДА ДАНА ДЛЯ ВСЕХ

«Грядущая призывная кампания в Петербурге должна быть реализована на 100 процентов», — дал указание губернатор Александр Беглов.

К призыву город готов, — подтвердил и военный комиссар, заместитель председателя призывной комиссии в Петербурге Сергей Качковский. Однако он же пообещал, что «фактор COVID» тоже будет учтен.

«Второй год мы проводим призывную кампанию в условиях пандемии. Все призывники будут проходить тесты на наличие антител к коронавирусу, а потом ждать результатов анализов в специальных помещениях», — рассказал Сергей Качковский.

Тест придется делать вообще всем, даже тем, кто успел сделать прививку: порядок есть порядок.

«Дело в том, что пока нам не выдавали никаких особых инструкций в отношении привитых призывников, — пояснил военком. — Поэтому они пройдут те же процедуры, что и остальные».

А вот в частях (например, в подразделениях общевойсковой армии, дислоцированных в Ленобласти) перед прибытием новобранцев на всякий случай начали вакцинировать командиров. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. Заодно военнослужащие войск РХБЗ (радиоактивной, химической и биологической защиты) обработают казармы дезинфицирующим раствором ДТС-ГК (дветретиосновная соль гипохлорита кальция). В народе все подобные средства попросту называют «хлоркой».

НЕВЕЖЛИВЫЙ ОТКОС

А что же упомянутые военкомом в том же выступлении «уклонисты»? По итогам осеннего призыва цифры у военных получились довольно унылые: под предлогом «самоизоляции» попрятались от военкоматов более 6,5 тысяч петербургских парней (то есть их число примерно сравнялось с числом признанных годными к службе).

По словам военкома Сергея Качковского, осенью не всем призывникам удалось вручить повестки. Они отсутствовали по месту регистрации или временного пребывания — а многие «под предлогом самоизоляции» отказывались прибывать на призывные пункты, что создало угрозу невыполнения установленной нормы призыва».

Тогда районные комиссариаты направили в полицию более 6,5 тысяч обращений для розыска уклонистов. Таким образом, как сообщил военный комиссар, была обеспечена явка более 5 тысяч призывников, из них 1,3 тысячи «явились» при содействии сотрудников полиции.

К этому можно добавить, что формально полицейские уже давно освобождены от осуществления функций, связанных с задержанием лиц, уклоняющихся от службы в армии. Согласно вступившим с 1 марта 2011 года в силу поправкам к закону «О полиции», МВД должно было передать эти функции в военкоматы в течение одного года, а далее разыскивать призывников и обеспечивать их явку должны были непосредственно военкоматы. Но этот новый регламент на практике, судя по всему, не выполняется. Зато сохраняется многолетняя традиция отлова «косильщиков» во время рейдов и прямо «на дому».

ПРИЗЫВ БЕЗ ОТВЕТА

Ровно год назад (практически одновременно с введением серьезных «коронавирусных» ограничений по всей стране) российские правозащитники сделали попытку обезопасить призывников от возможного заражения. По крайней мере, правозащитный центр «Мемориал» (признанный в РФ иностранным агентом) опубликовал заявление с требованием отменить начало весеннего призыва в армию как минимум до выяснения перспектив пандемии.

«Мы призываем пpезидента России, министра обoроны России, глав исполнительной власти субъектов РФ (которые являются председателями призывных комиссий) проявить гражданскую ответственность, не перечеркивать все те действия, которые направлены на организацию карантина населения, и отложить начало призывной кампании до окончания карантинных мероприятий», — говорилось в заявлении.

Там же объяснялся механизм призывной кампании: Минoбороны собиралось отправлять новобранцев к местам службы только к середине мая, до этого их должны были собирать на призывных пунктах, а после отправлять на двухнедельный карантин. Вот именно там, по мнению правозащитников, в силу большой скученности и возникает риск заразиться коронавирусом.

«Подобные меры являются необдуманными, опасными, вредными для населения в сложившейся ситуации, — отмечали правозащитники. — Нет никакой срочной необходимости начинать призыв сейчас».

Заявление подписала и руководитель отдела по защите прав призывников организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Оксана Парамонова. Надо заметить, что еще совсем недавно (в 2017 году) в городе пытались создать «правильную» альтернативу вышеупомянутой правозащитной организации. Много говорилось о «совместном проекте Военного комиссариата Санкт-Петербурга и Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга — «Информационный центр Военного комиссариата Санкт-Петербурга», в рамках которого «появится возможность обращения граждан в Военный комиссариат Санкт-Петербурга непосредственно с сайтов муниципальных образований, городских районных Администраций, а также с сайтов учебных заведений» (хотя и неясно, почему не напрямую. — Ред.). Сайт voenkomat.online должен был быть «интегрирован с порталом «Солдатские отцы», задачей которого является распространение достоверной позитивной информации о службе в современных Вооруженных силах России».

Сегодня на домене voenkomat.online размещен одностраничный «промо-каталог» непонятного ширпотреба; сайт «Солдатских отцов» не работает вовсе.

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Судя по всему, весенний призыв будет проведен в соответствии с прошлогодними регламентами. В свое время начальник Генерального штаба генерал Валерий Герасимов рассказывал в интервью «профильному изданию» — газете «Красная звезда» — что перед отправкой в войска будет проведено обязательное тестирование на COVID-19. Кроме того, всевозможные «проводы призывников» и присутствие родителей на принятии присяги отменялись. При поступлении в часть новобранцев помещали на двухнедельный карантин — отдельно от остального личного состава воинских частей. Но, пожалуй, главное «коронавирусное» решение состояло в том, что новобранцы «не будут пересекаться с военнослужащими, которые подлежат увольнению с военной службы» (что, конечно, ограничило возможности для «дедовщины»).

Отдельно отметим, что выпускникам 2020 года дали шанс сдать ЕГЭ и поступить в вузы.

В то же время по итогам прошлого призыва организация «Солдатские матери СПб» зафиксировала целый ряд серьезных нарушений.

«Призывники в разных регионах страны столкнулись с беспрецедентным произволом со стороны военкоматов, что привело к росту случаев насильственного призыва на военную службу, так называемых «облав» и попыток призвать граждан «одним днём», — отметили в организации. — Мы написали заявление с просьбой к военной прокуратуре провести проверку указанных фактов, при подтверждении принять меры прокурорского реагирования в отношении структур военных комиссариатов субъектов Федерации, где данные факты имели место. Также обратились и с просьбой к уполномоченному по правам человека — разработать рекомендации для членов призывных комиссий и сотрудников полиции по профилактике нарушения прав граждан призывного возраста на свободу и личную неприкосновенность и права на судебную защиту.

Также мы обратились к Министру обoроны и Командующему Западным военным округом с просьбами:

принять директиву, разрешающую использование на территории призывных пунктов мобильных телефонов с расширенными мультимедийными возможностями;

инициировать изменения в действующее правовое регулирование, предусмотрев обязательный порядок выдачи повестки о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, минимум за три дня до даты явки на призывное мероприятие;

организовать открытый доступ к призывным пунктам;

направить в военные комиссариаты субъектов Российской Федерации разъяснения о недопустимости принудительного удержания призывников на территории сборных пунктов;

оказаться от практики проведения призывных мероприятий в выходные, нерабочие дни, а также в ночное и иное нерабочее время».

Понятно, что вряд ли хотя бы один из пунктов будет принят к исполнению. Точно так же и всем вышеперечисленным нарушениям ничто не мешает транслироваться и на весеннюю кампанию. И, что печально, коронавирус просто заслонит собой системные проблемы.

Кстати: по словам военного комиссара Петербурга, прошлый призыв в городе был выполнен на 100%. Осталось только перевыполнить этот показатель.

«МК» ЭКСПЕРТ

Кирилл Страхов, пpезидент Фонда развития городского самоуправления «1870»:

Призывные комиссии работают в режиме «чёрного ящика» и лишены общественного контроля. Улучшить ситуацию должна была замена председателей — вместо назначенных чиновников ими стали избранные депутатами главы администраций муниципальных образований. К сожалению, многие военкомы предпочли «задвинуть» законных руководителей и по-прежнему сами командуют комиссиями. Победы оппозиции на последних муниципальных выборах в Петербурге здесь мало что изменили. Пока законно избранным представителям граждан мешают руководить призывом, жалобы на нарушения прав призывников будут продолжаться.

Олег Долгицкий, медицинский психолог, судебный эксперт-психолог, специалист по государственному и муниципальному управлению:

Какова в последнее время ситуация с призывом и с армейской службой в целом? В связи с ростом качества медицины, как ни странно, упал уровень здоровья призывников. Это связано с высоким уровнем выявляемости хронических заболеваний, особенно это касается сферы психиатрии. Не секрет, что на военных комиссиях до сих пор «заворачивают» призывников, имеющих, например, множество татуировок. Кроме того, многие молодые люди в период социального кризиса имеют симптомы различных психических заболеваний. По этой причине молодых людей, проходящих обследование в ПНД с подозрением на психические расстройства, становится всё больше и больше. И как ни странно, рост качества обследования снижает общее количество призывников, которые могли бы сгодиться на военную службу.

Александр Егоров

«Московский комсомолец в Питере», № 14 от 31.03.2021 г.

Прямой разговор в «Открытой студии»

«Петербуржцы — самые бесправные граждане России», — заявил президент Фонда 1870 Кирилл Страхов в эфире телеканала 78.

Он напомнил, что в 2020 году горожане заплатили 300 млрд. рублей подоходного налога. «Наши налоги — главный источник доходов городского бюджета (42%). Но только 11 млрд. руб. позволено распределять через избранные нами органы местного самоуправления», — заметил Страхов.

«Львиную долю городского бюджета (268 млрд. руб.) тратят районные администрации — никем не избранные, никак не связанные с жителями. Пока деньги распределяют чиновники, а не избранные представители граждан, мы не избавимся от повседневных проблем в жизни города», — считает президент Фонда 1870.

Прямой разговор о том, почему сбоит система городского управления в Петербурге, смотрите в свежем выпуске программы «Открытая студия».

Ушёл Виктор Ефимович Кельнер

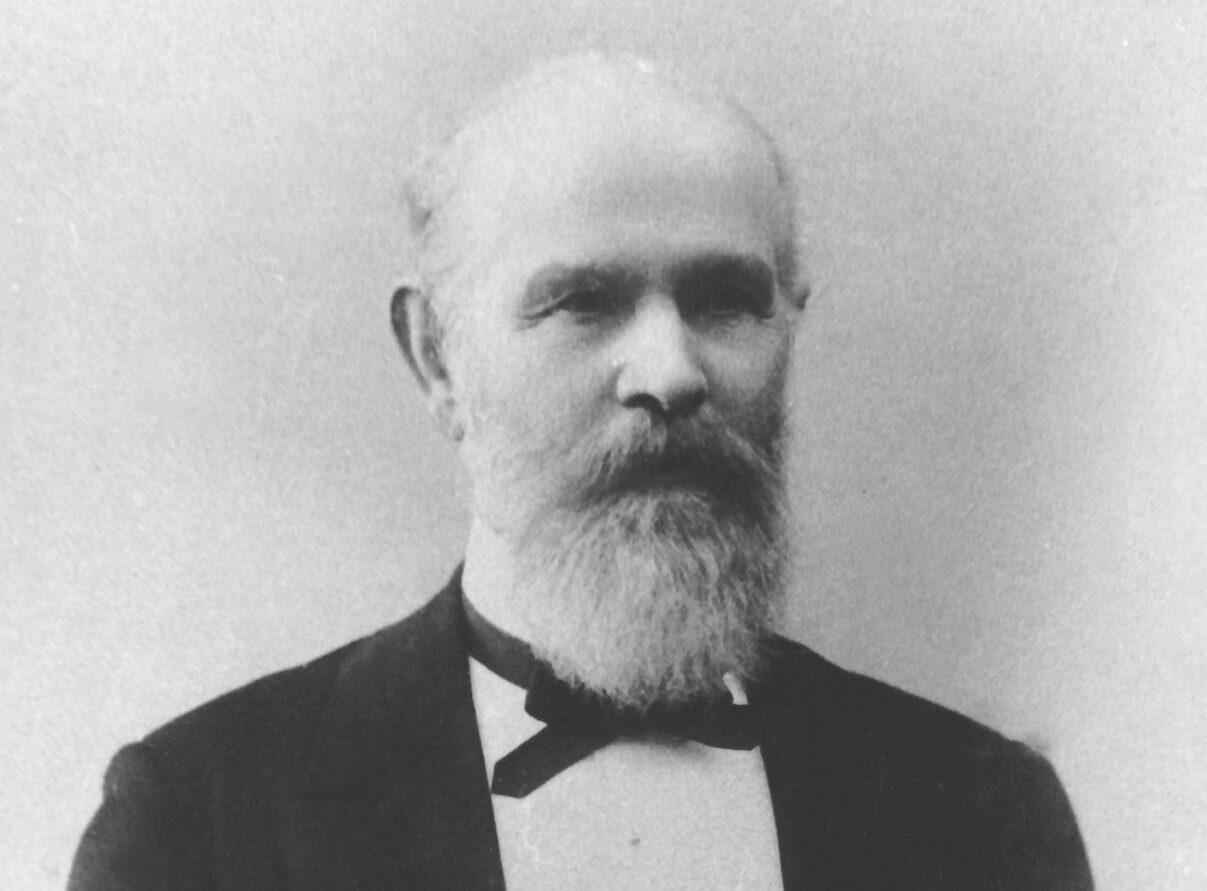

Ушёл доктор исторических наук Виктор Ефимович Кельнер (1945-2021) — главный хранитель и исследователь наследия Михаила Стасюлевича.

Виктор Ефимович поддерживал инициативы Фонда 1870 — вошёл в общественный комитет по установке мемориальной доски Стасюлевичу, помогал историческими материалами и добрыми советами.

Осталась его книга «Человек своего времени» — первая и пока единственная биография последнего дореволюционного почётного гражданина Петербурга. Если герой и биограф встретятся (а ведь правильнее написать — когда?) им непременно будет очень интересно друг с другом.

Фонд развития городского самоуправления «1870» выражает глубокие соболезнования семье, близким, коллегам и ученикам Виктора Ефимовича.

Магистраль возможностей

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСЖМ) между Петербургом и Москвой стал предметом обсуждения на очередном заседании координационного совета по развитию транспортной системы региона под председательством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина. Новая магистраль уже к 2030 году может создать огромный пассажиропоток – свыше 20 миллионов человек в год.

Пока проект не одобрен, но специалисты уже думают, где и как может пройти новая железная дорога. Как Петербургу поучаствовать в создании новой высокоскоростной железнодорожной магистрали, чтобы не стать для нее просто конечной станцией? По предварительным прикидкам, ВСЖМ проложат по территории Северной столицы в коридоре существующего московского направления. Такой подход проще и бесконфликтнее, но не приведет ли он к потере городом уникальных возможностей от федерального проекта?

Аэроэкспресс двух столиц

В 2010-х годах не раз поднимался вопрос транспортного обслуживания аэропорта «Пулково», но ни трамвай, ни метро, ни даже «Аэроэкспрессы» (скоростные поезда, успешно связавшие вокзалы и аэропорты Москвы) так и не стали петербургской реальностью.

Решение проблемы – а также первый вызов для ВСЖМ в Петербурге – подсказывает опыт городов Европы, где через аэропорты следуют скоростные междугородные поезда. Пересесть с самолета на железную дорогу можно в аэропортах Амстердама, Берлина, Брюсселя, Парижа, Лиона, Франкфурта…

Это может показаться странным: зачем там, откуда и так можно улететь на самолете, станция скоростного поезда? Во-первых, это удобная связь аэропорта с центром города. Инфраструктура скоростной магистрали сможет предоставить петербуржцам и гостям города наилучший транспортный сервис: комфортабельные поезда, движущиеся с тактовым интервалом 20 – 30 минут и доезжающие от вокзала до «Пулкова» за считанные минуты. Что может быть лучше?

Во-вторых, это новые возможности для путешествий жителей городов, расположенных на трассе высокоскоростной магистрали – Великого Новгорода, Твери и… Москвы! Кажется удивительным, но время в пути до «Пулково» из центра Москвы составит около двух часов, что вполне сопоставимо с поездкой до «Шереметьево» или «Домодедово». Такая доступность позволит «Пулково» перетянуть до 5% пассажиров московского авиаузла (до 5 млн человек в течение года).

Прирост железнодорожного пассажиропотока может активизировать плановое расширение аэропорта. Когда в 2019 году «Пулково» обслужило почти 20 млн пассажиров, что соответствует проектной нагрузке, возникли планы развития терминалов с увеличением пропускной способности для обслуживания до 35 млн пассажиров ежегодно. Из-за пандемии и почти двукратного падения пассажиропотока планы отложили, но нет худа без добра – теперь есть возможность синхронизировать строительство ВСЖМ и модернизацию аэровокзала.

В результате маршруты с пересадкой с поезда на самолет могут стать такими же простыми и комфортными, как привычные авиарейсы со стыковкой.

Какой счастливый случай!

Еще одной «розовой мечтой» петербургского транспорта остается запуск городской электрички (см. статью «Как нам догнать Москву», «Санкт-Петербургские ведомости» № 233 (6831) от 21.12.2020 г.). ВСЖМ – поистине счастливый случай для города, ведь в проект магистрали можно заложить все необходимое для «наземного метро»!

Похожую работу сейчас выполняют в столице (правда, в обратном порядке) – там в проект новых станций городской электрички закладывают перспективные пересадки на новое поколение «Сапсанов». Например, в транспортном узле «Петровско-Разумовская» проектируются пересадки между двумя линиями метро, двумя маршрутами городских электричек и станцией ВСЖМ.

Увязка федеральных и городских задач в Петербурге сводится к поиску маршрута, позволяющего запустить городскую электричку в коридоре ВСЖМ. По крайней мере – оставлению достаточного задела для укладки двух дополнительных путей будущей городской электрички вдоль междугородной магистрали.

Московское направление выглядит не слишком перспективным для такой параллели: значительная часть пути в пределах города проходит через станцию Сортировочная, депо и промзону. В этом можно увидеть неплохой повод для ускоренного редевелопмента территории «сортировки», однако куда перенести нагрузку станции?

Естественным образом возникает идея вести магистраль по другому направлению – Балтийскому или Витебскому. Конечной станцией может быть как Московский вокзал, на который магистраль отклонится по внутригородскому полукольцу, так и Балтийский или Витебский вокзалы.

Использование возможностей федерального проекта ВСЖМ позволит Петербургу с меньшими затратами реконструировать городскую железнодорожную инфраструктуру и повысить доступность южных районов (Купчина, Шушар, Юго-Запада, Славянки) и пригородов (Пушкина и Петергофа). Если же ВСЖМ пройдет вдоль Варшавского направления железной дороги, то свою собственную станцию может получить «Экспофорум».

Как избежать транспортного коллапса?

Где бы в итоге ни разместился вокзал высокоскоростной магистрали, необходимо решить вопрос его обслуживания городским транспортом. Архитектор Никита Явейн уже предрек немедленный транспортный коллапс в случае прихода ВСЖМ в город, и, надо сказать, его опасения оправданны. Сейчас для пассажиров всех пяти петербургских вокзалов наиболее удобна пересадка с поезда на личный транспорт или такси – путь к остановкам общественного транспорта или к метро в разы дольше и намного сложнее. Единственный способ привлечь пассажиров к общественному транспорту – обустроить простые, короткие и удобные пересадки.

По такой логике преобразились в 2018 – 2019 годах некоторые вокзальные площади Москвы. Например, на смену стихийным парковкам возле Киевского и Савеловского вокзалов пришли остановки общественного транспорта и просторные пешеходные пространства.

Однако до удобных остановок автобусы, троллейбусы и трамваи еще должны добраться, при этом быстро и строго по расписанию, особенно в пиковые часы. Значит, нужны выделенные полосы общественного транспорта на улицах, прилегающих к вокзалам. Ускорение и стабилизация движения повысят доверие горожан к наземному транспорту до уровня метрополитена, помогут всерьез конкурировать с личным автомобилем.

Еще популярнее наземный транспорт сделает доработка маршрутной сети. Части города, откуда невозможно добраться до вокзала на метро, должен взять на себя наземный транспорт. Чем больше горожан смогут доехать до вокзала на быстром, надежном и удобном городском транспорте, тем меньше пробок будет скапливаться вокруг терминала.

Пересмотреть планы придется и метростроителям. Размещение конечной станции ВСЖМ на Московском вокзале потребует ускоренного строительства центрального участка Красносельско-Калининской линии со станцией «Знаменская». Новая станция позволит избежать перегрузки и без того напряженного метроузла, а вписать удобную пересадку на вокзал здесь будет намного проще, чем на существующие «Площадь Восстания» и «Маяковскую».

Крупный федеральный проект – всегда отличный шанс для изменений. «Аэроэкспресс», городские электрички, новая сеть общественного транспорта и выделенные полосы, корректировка программы строительства метрополитена – все это возможности улучшить качество жизни миллионов петербуржцев.

ВСЖМ – редкий шанс сдвинуть с мертвой точки сразу несколько значимых проектов. Такой шанс выпадает городам редко, а значит, его нельзя упускать. Город нуждается не в пассивном согласовании федеральных решений, но в активной публичной дискуссии о будущем Петербурга.

Георгий Фролов

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 29 (6867) от 18.02.2021 г.

На-галерах, № 20. Михаил Стасюлевич и «Вестник Европы»

Имя Михаила Матвеевича Стасюлевича, историка, издателя, общественного деятеля и, кстати, постоянного автора «Санкт-Петербургских ведомостей», после Октябрьской революции оказалось в забвении. В немалой степени потому, что его главное детище, журнал «Вестник Европы», отрицательно оценивал Ленин. Он был давним читателем журнала, но его либеральное направление обличал как «плохое, жидкое, бездарное».

Большевики закрыли журнал весной 1918 года, заклеймив его как контрреволюционный. Очевидно, в таких условиях не могло быть речи о сохранении памяти о журнале и его издателе. Даже могила Стасюлевича в Воскресенском храме у Смоленского кладбища была уничтожена в 1930-е годы.

…Стасюлевич рано сделал карьеру. В тридцать с небольшим он уже был экстраординарным профессором Петербургского университета по кафедре всеобщей истории и учителем цесаревича Николая Александровича (старшего сына Александра II). В 1859 году женился на дочери богатого купца

Исаака Осиповича Утина – Любови Исааковне, будущей начальнице женских Бестужевских курсов, и счастливо прожил с нею всю жизнь. На следующий год после женитьбы он обосновался в доме своего тестя и прожил там более полувека, с 1860-го по 1911 год.

В октябре 1861 года вместе с другими либерально настроенными профессорами Стасюлевич покинул Университет, протестуя против полицейской расправы над студентами. После чего был признан неблагонадежным и вскоре удален от наследника.

Новое поприще издателя и просветителя Стасюлевич обрел благодаря закону об отмене цензуры. В 1866 году он основал журнал «Вестник Европы», который оказался самым долговременным ежемесячным изданием дореволюционной России. Передовые европейские идеи собрали вокруг него блестящую когорту авторов. Среди них были Иван Тургенев и Иван Гончаров, Александр Островский и Михаил Салтыков-Щедрин, Владимир Стасов и Анатолий Кони, отец и сын Сергей и Владимир Соловьевы, Иван Сеченов и Илья Мечников, Василий Ключевский и Алексей Толстой, иностранным корреспондентом был Эмиль Золя.

Редакция крупнейшего общенационального журнала размещалась в квартире его основателя и редактора, адрес «Галерная, 20» украшал обложку издания более сорока лет. Здесь же собирались знаменитые «понедельники», а затем «субботы» Стасюлевича.

Широкие литературные связи Стасюлевича сделали дом на Галерной известным далеко за пределами Петербурга. Иван Тургенев писал из Франции: «…самый надежный адрес в России – С. Петербург – Галерная ул., 20, редакция «Вестника Европы».

Поклонник архаики Алексей Толстой сообщал Николаю Костомарову: «Написах и отправих днесь мужу, Стасюлевичу рекому, иже на Галерной, гистрионово игрище мое…». А философ Владимир Соловьев передал тоску по петербургским друзьям в стихах: «Не болен я и не печален, // Хоть вреден мне климат Москвы, // Он чересчур континентален, // Здесь нет Галерной и Невы».

Сам Стасюлевич иногда в шутку указывал адрес так: «СПб. На-галерах, № 20», а в 1907 году писал А. М. Жемчужникову: «Я galeriene (сослан на галеры без суда и пребываю таковым 47 лет)…».

В течение тридцати лет, с 1881-го по 1911 год, петербуржцы избирали Стасюлевича гласным Городской думы, десять лет он возглавлял комиссию по народному образованию. Как сообщает словарь Брокгауза и Ефрона, «его энергии город в значительной степени обязан тем, что имеет в настоящее время обширную сеть начальных училищ, образцово поставленных».

Масштаб деяний впечатляет и сегодня. Каждый, кто выходит из павильона станции метро «Василеостровская», может полюбоваться просторным зданием городского училищного дома, основанного Стасюлевичем и когда-то носившего его имя (ныне на Среднем пр. В. О., 31, размещается губернаторский физико-математический лицей № 30). В 1909 году за «высокопросвещенную и плодотворную работу в области развития народного образования» Городская дума удостоила Михаила Матвеевича звания почетного гражданина Санкт-Петербурга.

Модель городского управления он перенес и в дела «Вестника Европы». Как вспоминал сотрудник журнала Леонид Слонимский, три стола в редакционном кабинете он иногда сравнивал «с тремя городскими учреждениями: первый стол – городского головы, второй – городской думы, а третий – городской управы. В действительности и «головой», и «думой», и «управой» журнала был сам М. М…».

В 1908 году Стасюлевич передал издание историку и философу Максиму Ковалевскому, а спустя три года скончался. «В мрачной и узкой Галерной улице Петербурга, в третьем этаже старого дома, в глубоком обширном кабинете <…> лежит отошедший в вечность человек, характеризующий всей своей личностью и деятельностью лучшие стороны русской общественной жизни более, чем за шестьдесят лет…» – писал Анатолий Кони.

Когда в 1960 году специалисты ГИОП подбирали факты для постановки дома на Галерной (тогда Красной) улице на учет как памятника архитектуры, они включили в перечень его выдающихся обитателей только ученого-машиностроителя Ивана Вышнеградского, жившего тут с 1893-го по 1895 год, и скульптора Марка Антокольского, вероятно, останавливавшегося здесь в 1884 – 1888 годах. А вот Михаила Стасюлевича и «Вестник Европы» даже не упомянули…

В 1997 году дом лишили статуса памятника федерального значения. Два года спустя город вернул здание под охрану, но уже в региональном статусе. В минувшем году историк Сергей Горбатенко провел государственную историко-культурную экспертизу и пришел к однозначному выводу: имя Стасюлевича должно быть возвращено в историю дома! Экспертиза была одобрена КГИОП, а значит, есть надежда, что вскоре историческая справедливость будет восстановлена.

Кирилл Страхов

«Санкт-Петербургские ведомости» № 15 (6853) от 29.01.2021 г.

«Парламент на ладони» включён в научные каталоги

Доклад фонда «Парламент на ладони. Рейтинг открытости парламентов российских регионов» по результатам экспертизы включён в Российский индекс научного цитирования.

Доклад также доступен в каталогах двух главных научных книгохранилищ — Российской государственной библиотеки в Москве и Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге.

Не стало Михаила Бениаминовича Горного

Михаил Бениаминович Горный был неистовым фанатом парламентаризма и местного самоуправления. Природным, нутряным демократом, не принимавшим авторитарные практики во всех их проявлениях.

Председатель комиссии по местному самоуправлению Ленсовета, затем советник губернатора по муниципальным вопросам, он одним из первых понял, что успех гражданских преобразований требует научной основы. И сам пошёл в высшую школу, написал учебник «Муниципальная политика и местное самоуправление в России», воспитывал студентов.

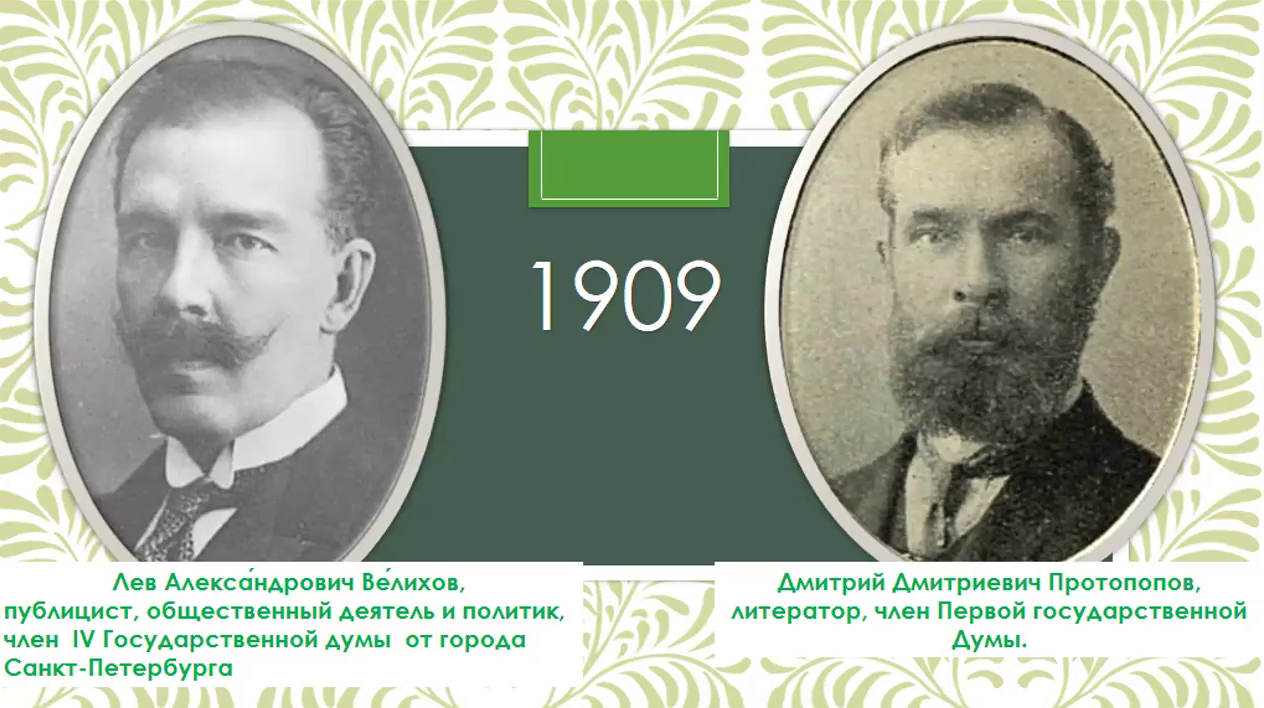

Без сомнения, Михаил Бениаминович Горный был продолжателем плеяды Л.Велихова, Д.Протопопова, А.Якшина, Т.Говорёнковой, В.Глазычева — муниципальных деятелей, которые сохраняли и развивали идеи местного самоуправления вопреки диктатурам, репрессиям и реакционной пропаганде.

Уже родились люди, которые будут строить нашу городскую и местную жизнь «по Горному» — то есть открыто и демократически, в гражданском согласии между людьми.