«После смерти Михаила Матвеевича Стасюлевича, по всей вероятности, придётся очень долго ждать нового почетного гражданина города Петербурга, который имел столько же прав на это звание», – писал журнал «Вестник Европы» в 1912 году. Мысль оказалась пророческой – следующего почетного гражданина, Дмитрия Сергеевича Лихачева, Петербург изберет только в конце века. Исторический масштаб двух этих фигур вполне сопоставим, но вот парадокс – имя Стасюлевича почти неизвестно горожанам. Уничтожены могила, мемориальная доска, да и сама память…

Дом с окном в Европу

Если от Медного всадника пройти в арку Сената и Синода, вскоре по левую руку вам встретится грязно-голубой четырехэтажный дом – пожалуй, самый неухоженный в округе. Бюрократическое название его не впечатляет масштабом исторических событий: «Дом Утина И. Здесь в 1893 г. жил и в 1895 г. умер ученый-машиностроитель Вышнеградский Иван Алексеевич. Здесь в 1884-1888 гг. останавливался скульптор Антокольский Марк Матвеевич». Странность формулировки заметил петербургский историк Виталий Короткевич: почетный гражданин Казани Вышнеградский прожил в доме всего два года, Антокольский был петербуржцем лишь в студенчестве, сменил несколько адресов на Васильевском острове и в 1871 году уехал в Европу… Увековечены эпизоды, но не нашлось места имени человека, благодаря которому дом снискал всероссийскую славу!

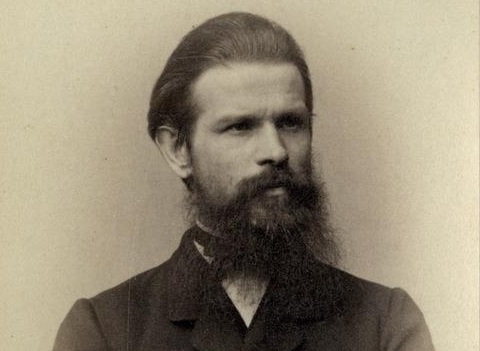

Более полувека, с 1860 по 1911 год, на Галерной улице, 20 жил Михаил Матвеевич Стасюлевич (1826-1911) – историк, просветитель и общественный деятель. Последний дореволюционный Почетный гражданин Санкт-Петербурга.

Стасюлевич рано сделал карьеру. В тридцать с небольшим он уже экстраординарный профессор Петербургского университета по кафедре всеобщей истории и учитель цесаревича Николая Александровича (старшего сына Александра II, хотя многие источники ошибочно называют воспитанником Стасюлевича другого Николая Александровича – еще не родившегося к тому времени будущего императора Николая II).

В доме богатого купца Исаака Осиповича Утина молодой человек не был гостем – в 1859 году он женился на дочери хозяина Любови Исааковне, будущей начальнице женских Бестужевских курсов, и счастливо прожил с ней больше полувека. Таким образом, дом Утина был для Стасюлевичей в полном смысле слова семейным гнездом.

Блестящее академическое будущее Михаил Матвеевич принес в жертву гражданскому чувству. В октябре 1861 года вместе с другими либеральными профессорами он покинул университет в знак протеста против полицейского разгона студенческих волнений. Демарш не остался незамеченным – историк был признан неблагонадежным и вскоре удален от наследника.

Новое поприще Стасюлевич обрел благодаря закону 1865 года «о предоставлении печати возможных облегчений», которым отменялась предварительная цензура для периодических изданий. В 1866 году Михаил Матвеевич основал журнал «Вестник Европы», который выходил до 1918 года и оказался самым долговременным ежемесячным изданием во всей дореволюционной истории России.

В «Вестник Европы» писали Тургенев и Гончаров, Островский и Салтыков-Щедрин, Стасов и Кони, Владимир и Сергей Соловьевы, Сеченов и Мечников, Ключевский и А.К.Толстой и многие другие, а иностранным корреспондентом журнала состоял Эмиль Золя.

Адрес «Галерная, 20» украшал обложку журнала более сорока лет – редакция работала в квартире основателя и редактора. Здесь же собирались знаменитые «понедельники», а затем «субботы» Стасюлевича – литературный и общественно-политический кружок, постоянными участниками которого были авторы журнала и многие властители дум пореформенной России.

Самый надежный адрес в России

Широкие литературные связи Стасюлевича сделали дом на Галерной известным далеко за пределами Петербурга. Иван Тургенев писал из Франции: «…его самый надежный адрес в России – С. Петербург – Галерная ул., 20, редакция «Вестника Европы». В письмах Ивана Гончарова находим: «Квартира Стасюлевича: Галерная № 20. До 12 часов утра – Вы его застанете всякий день до этого часа дома».

Личная приязнь к хозяину, однако, не помогала двум великим русским писателям встретиться за одним столом. По воспоминаниям Анатолия Кони, любитель светских бесед Гончаров временами пропадал из кружка: «Эти перерывы совпадали с приездами в Петербург Тургенева, во время которых Гончаров избегал бывать на обедах у Стасюлевича. Однажды, во время такого перерыва, на мой вопрос, когда же мы увидимся в Галерной, он с некоторым замешательством ответил: «Да вот все никак не могу собраться: все что-нибудь да помешает», и, очевидно, сознавая, что такое объяснение идет вразрез с его регулярной и размеренной жизнью, прибавил, помолчав: «Чеченец ходит за рекой». Разумеется, никаких этнических мотивов в ответе не было – Гончаров иносказательно цитировал пушкинского «Кавказского пленника».

Запечатлен дом и в сочинениях других классиков. Поклонник архаики Алексей Константинович Толстой сообщал историку Костомарову: «Написах и отправих днесь мужу, Стасюлевичу рекому, иже на Галерной, гистрионово игрище мое…» А философ Владимир Соловьев передал тоску по петербургским друзьям в стихах: «Не болен я и не печален, / Хоть вреден мне климат Москвы, / Он чересчур континентален, / Здесь нет Галерной и Невы».

Не для всех дом на Галерной был приятен. «Стоит сравнить убогую жизнь Достоевского в позорном Кузнечном переулке, где стоят только извозщичьи дворы и обитают по комнатушкам проститутки, – с жизнью женатого на еврейке-миллионерке Стасюлевича в собственном каменном доме на Галерной улице, где помещалась и «оппозиционная» редакция «Вестника Европы», – возмущался Василий Розанов. Оставив в стороне нередкую для розановских сочинений ксенофобию, заметим главное: даже недоброжелатель уверенно ставил современников Достоевского и Стасюлевича в один ряд.

Сам Михаил Матвеевич иногда в шутку указывал адрес так: «СПб. На-галерах, № 20», а в 1907 году писал А.М. Жемчужникову: «Я galeriene (сослан на галеры без суда и пребываю таковым 47 лет)…»

Последний почетный гражданин столицы

Реформа 1870 года передала власть в городах из рук царских чиновников выборным городским думам, и Михаил Матвеевич с головой бросается в новое дело – городское общественное самоуправление.

В течение тридцати лет (с 1881 по 1911 год) петербуржцы бессменно избирают его гласным городской думы, он становится одним из лидеров думского либерального крыла, десять лет он возглавляет городскую комиссию по народному образованию. Как сообщает Словарь Брокгауза и Ефрона, «заслуги С. в деле распространения народного образования в столице весьма велики: его энергии город в значительной степени обязан тем, что имеет в настоящее время обширную сеть начальных училищ, образцово поставленных».

За скупыми строками словарной статьи – яростная борьба за народное образование. Сегодня трудно представить, что вполне очевидная для нас идея – построить первую городскую школу – вызвала отчаянное сопротивление стародумцев и даже некоторых педагогов. Первые высмеивали школу как «дворец для кухаркиных детей» (прежде учебные классы размещались в частных домах и квартирах), вторые считали объединение классов в одном здании опасным с эпидемической точки зрения и «затрудняющим заведывание массой детей». Михаилу Матвеевичу пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться постройки первого школьного здания на Васильевском острове, а затем и распространить эту практику на весь город. В анналах истории сохранился ответ Стасюлевича высокопоставленному противнику школьного строительства: «Мы следуем вашему примеру: вы строите Божьи храмы по преимуществу для кухаркиных детей, а мы для них же – храмы начального обучения». Неудивительно, что когда в 1883 году гласные избрали энергичного либерала товарищем городского головы Петербурга, решение было немедленно ветировано министром внутренних дел…

Масштаб деяний Михаила Стасюлевича впечатляет и сегодня – за годы его работы были открыты 82 городских училища (сегодня мы назвали бы их начальными школами) и 14 воскресных школ, введена практика строительства училищных домов, открыты первые общественные детские очаги (ясли) и колонии (летние лагеря), установлены городские стипендии учащимся, организована система призрения сирот. В 1909 году за «высокопросвещенную и плодотворную работу в области развития народного образования» Городская дума удостоила Михаила Матвеевича звания Почетного гражданина Санкт-Петербурга. Он окажется последним носителем высокого звания вплоть во восстановления традиции в 1993 году, когда Петросовет изберет следующим Почетным гражданином города академика Д.С.Лихачева.

Модель городского управления Стасюлевич перенес и в дела «Вестника Европы», которым продолжал руководить одновременно с думскими хлопотами. Как вспоминал Л.З.Слонимский, три стола в редакционном кабинете он иногда сравнивал «с тремя городскими учреждениями: первый стол – городского головы, второй – городской думы, а третий – городской управы. В действительности и «головой», и «думой», и «управой» журнала был сам М.М…»

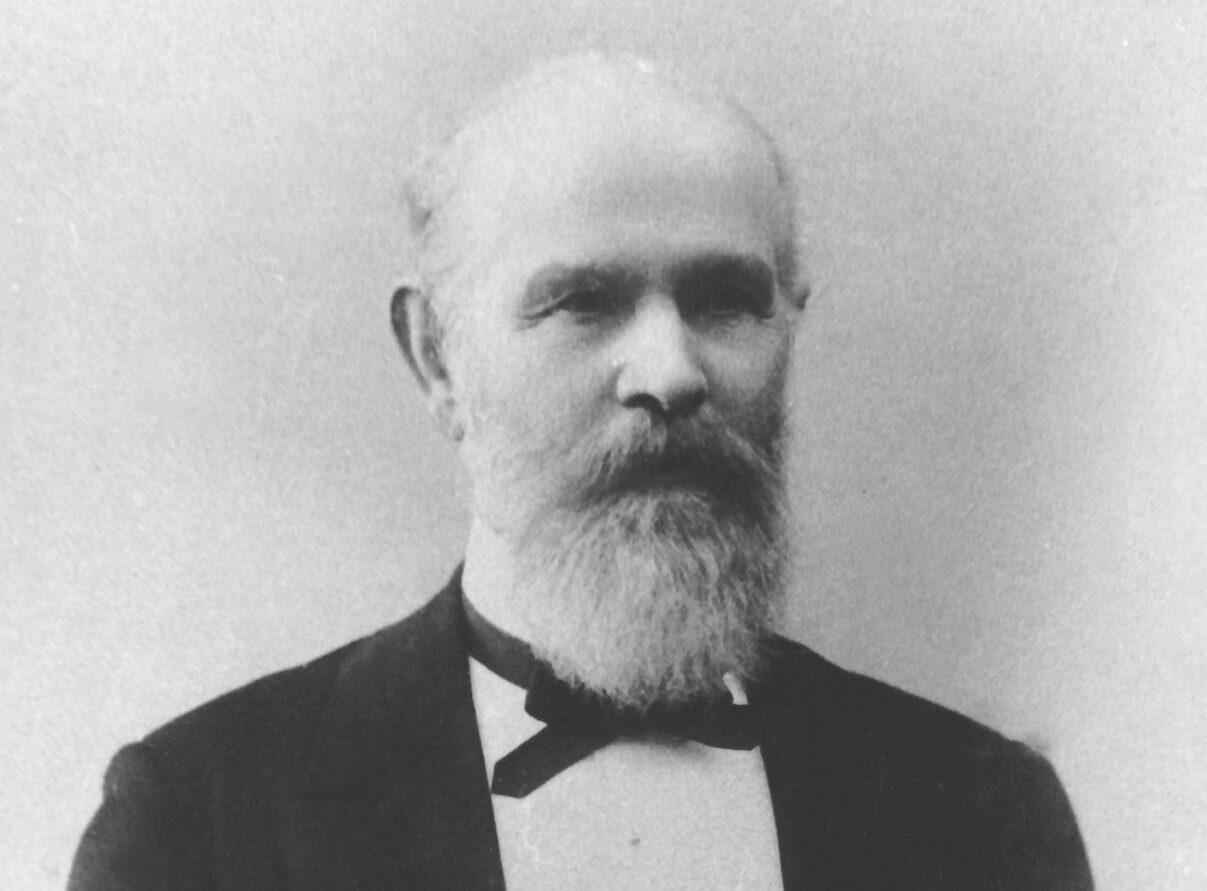

В 1908 году Стасюлевич ушел на покой, передав «Вестник Европы» историку и философу Максиму Ковалевскому. Блестящая эпоха в судьбе дома «на Галерах» завершится со смертью Михаила Матвеевича в 1911 году. «В мрачной и узкой Галерной улице Петербурга, в третьем этаже старого дома, в глубоком обширном кабинете <…> лежит отошедший в вечность человек, характеризующий всей своей личностью и деятельностью лучшие стороны русской общественной жизни более, чем за шестьдесят лет…», – напишет в некрологе Анатолий Кони.

Почетного гражданина Петербурга отпели в том самом первом училищном доме на Васильевском острове и похоронили на почетном месте – в приделе «Утоли моя печали» храма Воскресения Христова Смоленского кладбища. Городская дума постановила построить новый училищный дом имени Стасюлевича и соорудить при нем бронзовый бюст, украсить дом на Галерной мемориальной доской, поместить живописный потрет гласного в Николаевском зале думы и отметить специальной табличкой место, которое он занимал в зале, учредить именные стипендии для учащихся… «Все это единогласно сделала та дума, где идет непримиримая борьба двух партий, и в память человека, принадлежащего к партии меньшинства», – фиксировал состояние парламентской культуры 1910-х годов «Вестник Европы».

Заветы Ильича

Бог уберег Михаила Стасюлевича, забрав к себе до красного колесования России. Вовремя – один из верных читателей «Вестника Европы» уже давно точил перо на его издателя. В витрине казанского музея В.И.Ленина журнал – среди книг, прочитанных еще в первой, студенческой ссылке 1887 года. Спустя десятилетие, в Шушенском, будущий вождь пролетариата писал о Стасюлевиче как ненавистном типе «просветителей», на уме у которых «горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России». В 1910 году Ленин обличал «плохое, жидкое, бездарное» направление «Вестника Европы» в письме Горькому (что, однако, не помешало последнему продолжать печататься в журнале).

Большевики закрыли «Вестник Европы» вскоре после прихода к власти, весной 1918 года. Надгробие Стасюлевича было уничтожена в 1930-е, после передачи нарядного Воскресенского храма под склад, а затем водокачку. Мраморная мемориальная доска с Галерной бесследно исчезла. За редакцией на многие десятилетия закрепилось вражеское клеймо: справочник «Русская периодическая печать» (1957) указывал, что журнал «боролся с партией большевиков и оправдывал корниловщину», а в «Истории русской журналистики» (1973) «Вестник Европы» прямо назван контрреволюционным изданием. Очевидно, в таких условиях не могло быть никакой речи о сохранении памяти об издателе журнала.

В 1960 году, когда дом на Галерной (тогда – Красной) улице ставили на государственную охрану, проклятие продолжало действовать. Чтобы сохранить дом, специалистам инспекции по охране памятников пришлось подбирать идеологически правильные факты в поистине аптечных пропорциях! Исключив Стасюлевича, в истории дома оставили два предсмертных года Вышнеградского (назван в постановлении Совета министров РСФСР «основоположником русской школы инженеров-машиностроителей», должность царского министра финансов опущена), неоднозначность фигуры которого уравновешена идеологически нейтральным скульптором Антокольским. Документальных подтверждений проживания Марка Матвеевича на Галерной, вероятнее всего, не существует (известно лишь, что скульптора спонсировал новый домовладелец Гораций Гинзбург), поэтому формулировку ограничили туманным глаголом «останавливался».

Примечательно, что даже в «оттепельном» 1960 году оказалось вполне допустимым отнести к историческим фигурам консерватора Вышнеградского, протеже реакционеров Каткова и князя Мещерского, а видный либерал Стасюлевич оказался человеком, которого нельзя называть…

Исторические умолчания сослужили дому Утина плохую службу – в 1997 году он лишился статуса памятника федерального значения. Лишь два года спустя город вернул здание под охрану, но масштаб задокументированных событий позволил претендовать лишь на скромный статус регионального памятника. Лукавая формулировка 1960 года сохраняется в охранных документах по сей день…

Два года назад Фонд развития городского самоуправления «1870» предложил установить на доме мемориальную доску последнему дореволюционному Почетному гражданину Петербурга. Однако из Смольного последовал отказ, причинами которого были названы незначительность фигуры, отсутствие имени Стасюлевича в охранных документах и неприглядное состояние фасада дома… Против мемориальной доски единодушно выступили представители комитетов по культуре и по охране памятников, музея истории Санкт-Петербурга, центральной библиотечной системы и петербургского библиотечного общества… Получив столь обескураживающий ответ, фонд заказал государственную историко-культурную экспертизу, в результате которой замечательный петербургский историк и искусствовед Сергей Горбатенко пришел к однозначному выводу: имя Стасюлевича должно быть возвращено в историю дома!

В 2021 году исполняется 195 лет со дня рождения несправедливо забытого Почетного гражданина Санкт-Петербурга, и хочется думать, что городским властям хватит ответственности и такта, чтобы исправить охранную документацию дома и принять решение о воссоздании мемориальной доски, уничтоженной борцами с просвещением, самоуправлением, свободой и европейским выбором Петербурга.

Кирилл СТРАХОВ

«Литературная газета»